高杉 晋作辞世の句

面白きこともなき世をおもしろく

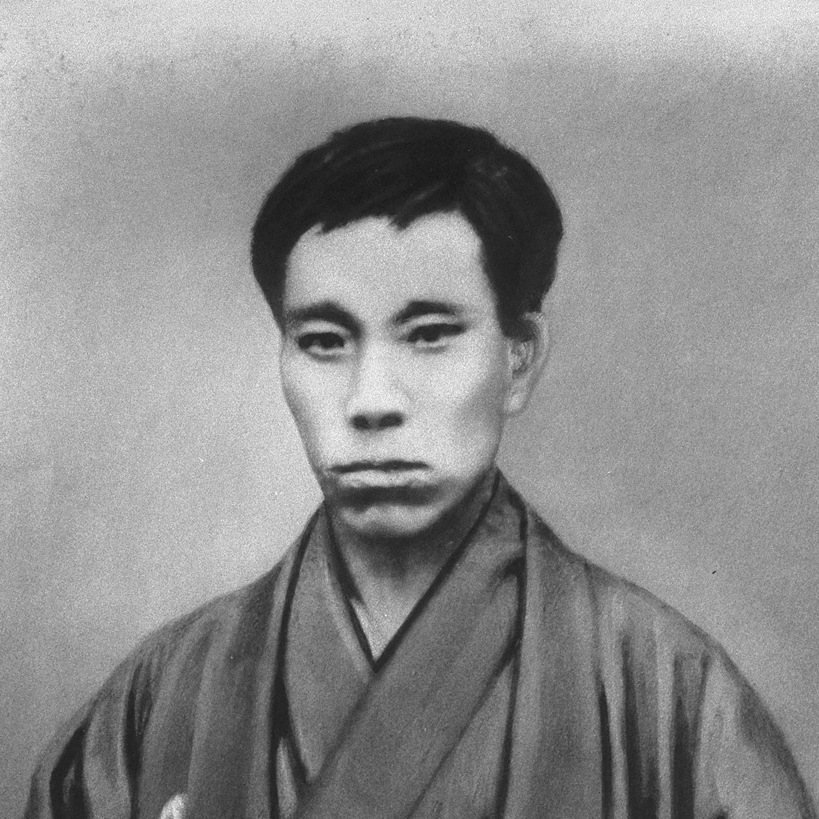

人物情報

高杉晋作は、天保10年(1839)、長州藩士高杉小忠太の長男として萩城下に生まれ、藩校明倫館に学ぶ一方、松下村塾で吉田松陰に入門したのを機に希代の革命戦略家として頭角をあらわしました。

文久2年(1862)には幕府貿易視察団に加わり清国上海に渡り、ヨーロッパの半殖民地と化した街を見て衝撃を受け、文久3年(1863)6月、下関を外国艦から防備するため奇兵隊を結成。奇兵隊は武士以外でも「志」があれば入隊を許した画期的な軍隊となりました。元治元年(1864)8月には、四国連合艦隊の下関砲撃事件の戦後処理にあたり、また同年12月には長府功山寺で挙兵し、藩論を倒幕に統一。さらに下関開港・薩長同盟締結を実現しました。

慶応2年(1866)には、小倉戦争で奇兵隊などを指揮し、長州再征軍との戦いに勝利をおさめましたが、この時、持病の結核が悪化し、慶応3年(1867)4月14日、27歳の若さで亡くなりました。

AIによる解説

注意

この解説はAIにより生成されたものです。したがって、誤った情報や不正確な情報が含まれている可能性があります。

こちらで記載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

彼の人生観や死生観を反映した名句です。以下に詳しく解説します。

面白きこともなき世をおもしろく

解釈

高杉晋作は幕末の志士として、日本の未来のために戦い、多くの困難と対峙しました。彼の辞世の句には、次のようなメッセージが込められていると解釈されます。

結論

高杉晋作の辞世の句「面白きこともなき世をおもしろく」は、彼の積極的な生き方、創造性、楽観主義、そして人生を楽しむ姿勢を反映した言葉です。困難な時代を生き抜いた彼の精神は、現代に生きる私たちにも多くの示唆を与えてくれます。この句を通じて、どんな状況でも前向きに生きることの大切さを再確認させられます。