蒲生 氏郷辞世の句

限りあれば 吹かねど花は 散るものを

心みじかき 春の山風

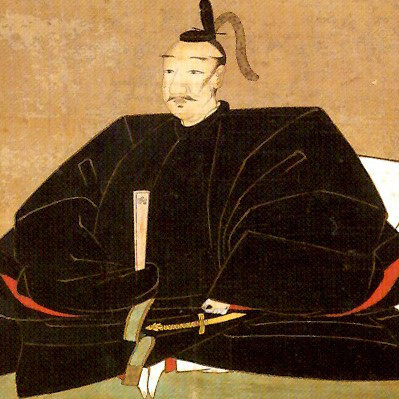

人物情報

蒲生 氏郷(がもう うじさと)は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。

初め近江日野城主、次に伊勢松阪城主、最後に陸奥黒川城主。

蒲生賢秀の三男(嫡男)。初名は賦秀(やすひで)または教秀(のりひで)。

キリシタン大名であり、洗礼名はレオン(レオ、またはレアン)。子に蒲生秀行。

織田信長に人質ながらも寵愛され、信長の娘である冬姫を娶る。

信長死後には各地で功績を挙げ、秀吉からも重用された。

最終的には会津藩92万石となり黒川城を与えられ、改築して若松城と名を改め、会津藩の基盤を築いた。

また、千利休の弟子であり、利休七哲にも数えられる一流の茶人でもあった。

AIによる解説

注意

この解説はAIにより生成されたものです。したがって、誤った情報や不正確な情報が含まれている可能性があります。

こちらで記載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

彼の死に際しての感慨と無常観を深く表現しています。以下にその詳細な解説を行います。

限りあれば 吹かねど花は 散るものを

この部分は、命には限りがあり、外的な要因がなくても自然と終わりが来るということを示唆しています。花が散るように、人の命もいつかは終わることを受け入れています。

心みじかき 春の山風

この部分は、春の山風が心せわしく花を散らせる様子を描写しています。春の風は穏やかでありながらも、せっかちに花を散らしてしまうことを嘆いています。

全体の解釈

蒲生氏郷の辞世の句は、人生の儚さと無常を深く感じさせると同時に、死を前にした複雑な心境を表現しています。

歴史的背景

蒲生氏郷は戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した武将で、信長や秀吉に仕えました。彼の辞世の句は、武将としての激動の生涯と、その終焉を前にした心情を反映しています。

結論

蒲生氏郷の辞世の句「限りあれば 吹かねど花は 散るものを 心みじかき 春の山風」は、命の儚さと無常を深く表現しています。風が吹かなくても花が散るように、命には終わりがあることを受け入れつつも、せっかちな春の風に対する嘆きを通して、人生の終わりに対する複雑な心境を感じ取ることができます。この句は、死を前にした人間の深い感慨を見事に表現しています。