石川 啄木辞世の句

今も猶 やまひ癒えずに告げてやる 文さへ書かず深きかなしみに

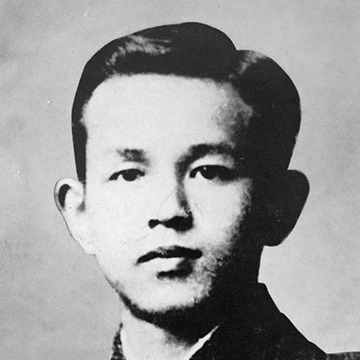

人物情報

岩手県出身の日本の歌人、詩人。「啄木」は雅号で、本名は石川 一(いしかわ はじめ)。

旧制盛岡中学校中退後、『明星』に寄稿する浪漫主義詩人として頭角を現し、満19歳で最初の詩集を刊行した。

しかし、経済的事情から代用教員や新聞記者として勤める傍ら小説家を志すも失敗、東京で新聞の校正係になってから1910年に刊行した初の歌集『一握の砂』は三行分かち書き形式で生活に即した新しい歌風を取り入れ、歌人として名声を得た。

また、同年に起きた幸徳事件(大逆事件)を契機として、社会主義への関心を深め、文学評論も執筆したが、結核により満26歳で没した。

AIによる解説

注意

この解説はAIにより生成されたものです。したがって、誤った情報や不正確な情報が含まれている可能性があります。

こちらで記載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

一句の意味

「今も猶 やまひ癒えずに」

啄木は結核により若くして命を落としました。この部分は、自分の病が最後まで癒えることなく、死に至ろうとしている状況を率直に述べています。

「告げてやる 文さへ書かず」

本来ならば、別れに際して親しい人・愛する人へ手紙を書き残すのが常ですが、その気力もなく、書き残すことすらできない。言葉にも筆にもできないほど衰弱し、心情を表す術を失っていることを表しています。

「深きかなしみに」

残される者への思いや、自分の無力さを含んだ悲しみ。病苦と死の必然、そして言葉を生業とした歌人でありながら最後に「言葉を書き残せない」という矛盾が重なり、深い悲哀となっています。

全体の解釈

この句は、啄木の辞世の中でも特に 「言葉の力を信じながら、言葉にできない悲しみ」 を表したものです。

歌人として、常に「言葉」によって自分の思いや世の中の矛盾を訴えてきた啄木が、最期には「文を書くことさえできない」という状況に追い込まれる。

その無念さと、病に倒れる自分の姿をただ受け入れるしかない哀しみが、短い句に凝縮されています。

歴史的背景

晩年は結核に苦しみ、また経済的困窮や社会への不安を抱えていました。

この辞世の句には彼の人生そのもの—短命・病苦・貧困・無念—が投影されているといえます。

結論

啄木の辞世の句は、「病により言葉を失った歌人の、最後の言葉」ともいえます。

散文や歌で世を切り取ってきた彼が、最期には「言葉にできない深い悲しみ」をそのまま句に託したその矛盾と無常感が、この句をいっそう切実で印象的なものにしています。