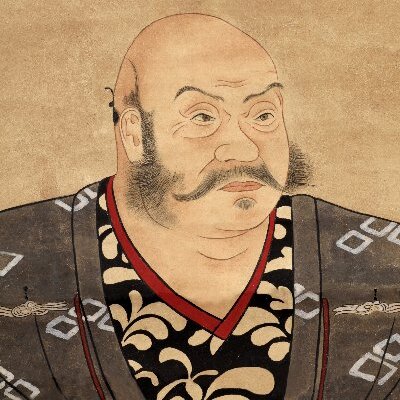

武田 信玄辞世の句

大ていは 地に任せて 肌骨好し

紅粉を塗らず 自ら風流

人物情報

戦国期の武将。実名晴信(はるのぶ)。

甲斐・信濃を中心に勢力圏を築いた。

1541年(天文10)父信虎を追放して家督をつぐ。

42年諏訪頼重を滅ぼし、53年村上義清を追い、55年(弘治元)木曾義昌を従えて信濃を制圧。

前後に越後の上杉謙信としばしば交戦(川中島の戦)。

1554年には駿河国今川氏・相模国後北条氏と同盟を結んだ(善徳寺の会盟)。

65年(永禄8)長子義信がそむいたが、四子勝頼を嫡子にたて、67年義信を切腹させた。

68年同盟を破って駿河に進攻、今川氏真(うじざね)を没落させ、後北条氏と戦った。

後北条氏とは71年(元亀2)同盟を復活。

その後遠江・三河に進攻、72年徳川家康・織田信長軍を破るが(三方原の戦)、まもなく死没。

内政面では村落掌握を進め、御家人衆・軍役衆を設定。

さらに信玄堤で有名な治水事業、甲州金で知られる金山開発を行い、富国強兵に努めた。

1547年には「甲州法度之次第」を制定。

AIによる解説

注意

この解説はAIにより生成されたものです。したがって、誤った情報や不正確な情報が含まれている可能性があります。

こちらで記載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

彼の人生観や美学、死生観を端的に表現しています。以下にその詳細な解説を行います。

大ていは 地に任せて 肌骨好し

この部分は、自然体であることの美しさを表現しています。信玄は、自分の存在を自然のままに受け入れ、その自然体であることが美しいとしています。

紅粉を塗らず 自ら風流

この部分は、人工的な飾り立てをせずとも、自らが風流であることを表現しています。自然のままの姿こそが本来の美しさであり、風流であると信玄は述べています。

全体の解釈

武田信玄の辞世の句は、自然体であることの美しさと、飾らない生き方を賞賛しています。

歴史的背景

武田信玄は戦国時代の名将であり、甲斐の虎と称されるほどの名声を誇りました。彼は武勇に優れるだけでなく、内政にも力を入れた名君としても知られています。この句は、彼の死を前にした心境と、彼の美学や人生観を端的に表現しています。

結論

武田信玄の辞世の句「大ていは 地に任せて 肌骨好し 紅粉を塗らず 自ら風流」は、自然体であることの美しさと、飾らない生き方を賞賛する内容です。彼は自然の摂理に従い、ありのままの姿が最も美しいと信じ、その姿勢を貫いたことがわかります。信玄の人生観や美学、死生観を反映したこの句は、彼の深い哲学的な思想を感じさせるものです。