東条 英機辞世の句

我ゆくも またこの土地に かへり来ん 國に酬ゆる ことの足らねば

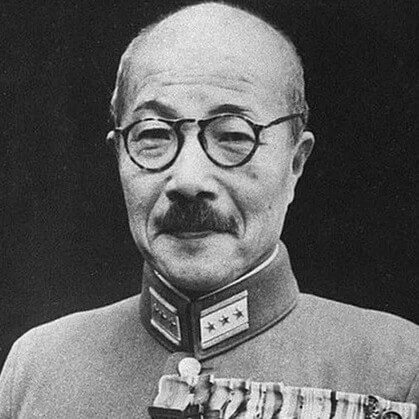

人物情報

陸軍軍人、政治家。明治17年12月30日、陸軍中将東条英教の子として東京に生まれる。

陸軍士官学校、陸軍大学校卒業。

ドイツ大使館付武官、連隊長、旅団長などを務め、1929年(昭和4)永田鉄山らと一夕会を結成して革新派の中堅将校として頭角を現した。

満蒙の支配を主張し、満州国創設後の1935年、関東憲兵司令官となり、1937年には関東軍参謀長となった。

盧溝橋事件が起こると、国民政府との妥協に反対し、中央の統制派と結んで日中戦争の推進者となった。

1938年板垣征四郎陸相のもとで陸軍次官となり、1940年7月第二次近衛文麿内閣の陸相に就任した。

松岡洋右(まつおかようすけ)外相と組んで日独伊三国同盟の締結に努め、日本軍の仏印進駐を容認、対英米戦争の準備を進めた。

1941年10月、第三次近衛内閣の陸相当時、米政府が中国、仏印の日本軍を全面撤退させるよう要求すると、陸軍を背景にこれに強硬に反対し、対英米開戦を主張して内閣を倒壊に導いた。

10月18日、木戸幸一内大臣らの推挙で内閣を組織し、現役軍人のまま首相、内相、陸相を兼ね、また陸軍大将に昇格した。

12月8日、太平洋戦争を開始し、国内の統制を極端に強め、独裁体制を固める一方、大東亜共栄圏建設を宣伝し、1943年11月大東亜会議を主催した。

戦局が悪化すると、参謀総長も兼ねて軍・政を一手に掌握して局面の打開を図ったが、反東条機運に抗しえず、1944年7月18日辞職した。

敗戦後、極東国際軍事裁判でA級戦犯とされ、昭和23年12月23日、絞首刑に処せられた。

AIによる解説

注意

この解説はAIにより生成されたものです。したがって、誤った情報や不正確な情報が含まれている可能性があります。

こちらで記載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

彼の愛国心と、死後もなお果たせなかった責務への強い未練が込められています。以下に詳細な解説を行います。

我ゆくも またこの土地に かへり来ん

國に酬ゆる ことの足らねば

全体の解釈

この句は、東条英機が自らの死に際して抱いた心情を表現しています。特に彼の愛国心と、国への責務を果たしきれなかった無念さが強く感じられます。

歴史的背景

東条英機は第二次世界大戦中の日本の首相であり、戦後は戦争責任を問われ、東京裁判で絞首刑に処されました。彼は戦時中の日本の軍事指導者として多くの決定を下し、戦後はその責任を問われました。この辞世の句は、彼が自らの責任を全うできなかった無念さと、国への未練を示しています。

結論

東条英機の辞世の句「我ゆくも またこの土地に かへり来ん 國に酬ゆる ことの足らねば」は、彼の深い愛国心と、死後もなお国に尽くすことを望む強い未練が込められています。彼は自らの死を受け入れつつも、まだ果たせなかった責務を再びこの地で全うしたいと願っており、その無念さが痛切に伝わってきます。