親鸞辞世の句

我なくも 法は尽きまじ 和歌の浦 あをくさ人の あらん限りは

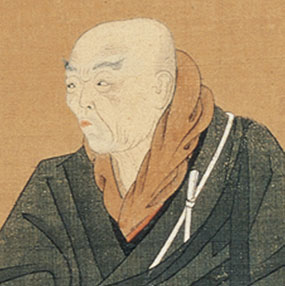

人物情報

鎌倉中期の僧。浄土真宗の開祖。京都生れ。

綽空(しゃくくう)・善信とも称し、愚禿(ぐとく)と号する。諡号は見真大師。父は皇太后宮大進の日野有範。

9歳で比叡山に出家して範宴と号し、常行三昧堂の堂僧を勤める。

1201年(建仁元)京都の六角堂に参籠し、聖徳太子の示現によって法然に従い専修念仏に帰入。

07年(承元元)2月、朝廷は法然以下の専修念仏を弾圧し、親鸞は越後に配流された(承元の法難)。

11年(建暦元)の赦免後、14年(建保2)に妻恵信尼をともない関東に移住し、以後約20年間東国教化(きょうけ)に努めた。

この間に絶対他力・悪人正機の思想を深め、主著「教行(きょうぎょう)信証」の初稿を完成させ、下野国高田の真仏(しんぶつ)・顕智(けんち)、下総国横曾根の性信(しょうしん)らの有力門弟が初期教団を形成。

32年(貞永元)頃帰洛し、62年(弘長2)に90歳で没するまで述作・推敲などの活動を続けた。

著書は「愚禿鈔」「浄土和讃」「唯信鈔文意」などきわめて多い。

AIによる解説

注意

この解説はAIにより生成されたものです。したがって、誤った情報や不正確な情報が含まれている可能性があります。

こちらで記載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

この辞世の句は、彼の人生観や信仰の核心を簡潔に表現しているものとされています。以下に句を解説します。

我なくも 法は尽きまじ