良寛辞世の句

散る桜 残る桜も 散る桜

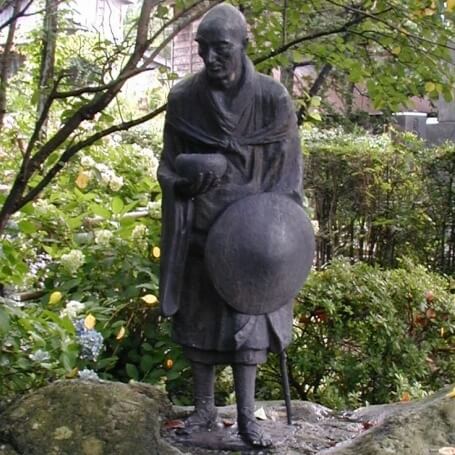

人物情報

江戸時代後期の曹洞宗の僧、歌人。越後の名主の長男。名は栄蔵、のち文孝。字は曲。

安永4 (1775)年あるいは同9年出家、大愚良寛と名のる。

曹洞宗光照寺から備中玉島の円通寺に行き、国仙和尚のもとで 12年ほど修行し、国仙の死後諸国行脚をして帰国。

国上山五合庵、国上山麓の乙子神社境内の草庵、島崎村の能登屋木村氏の邸内別舎などを転々、かたわら和歌に親しんだ。

歌風は平明、率直な万葉調で、約1200首が残る。長歌も知られる。

文政9 (1826)年若い貞心尼が弟子入りし、師弟の交情厚く贈答歌も多い。

中央歌壇との交渉がなく、生前は一般には知られなかったが、明治末期~大正に評価が高まった。

和歌のほか漢詩、書に優れる。

AIによる解説

注意

この解説はAIにより生成されたものです。したがって、誤った情報や不正確な情報が含まれている可能性があります。

こちらで記載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

桜を象徴にして人生の無常観を深く表現しています。この句には、良寛独特の簡潔でありながらも奥深い哲学的思索が込められています。以下に、その詳細な解説を行います。

散る桜

この部分は、散りゆく桜の花びらを直接的に表現しています。「散る」という動詞には、命の終焉や時間の経過による物事の終わりが重ねられており、桜が散る様子は、人生のはかなさや死の到来を象徴しています。

残る桜も

散らずに木に残っている桜の花を指します。しかし、ここで良寛が強調しているのは、いま残っている桜もまた散る運命にある、ということです。この部分は、現在生きている命や、今なお輝いているものもいずれは終わりを迎えるという普遍的な事実を含んでいます。

散る桜

再び「散る桜」が繰り返されることで、すべての桜が散る運命にあることを強調しています。この繰り返しは、自然の摂理としての「無常」をさらに深く印象付けるとともに、散りゆく命そのものへの淡々とした受容を感じさせます。

全体の解釈

良寛の辞世の句は、「生あるものはすべてやがて死を迎える」という仏教的な無常観を簡潔に表現しています。桜は日本文化において、儚くも美しい命の象徴です。この句において、散る桜だけでなく、まだ残っている桜も散る運命にあることを平然と述べることで、死を自然の一部として受け入れる良寛の境地が示されています。

良寛は、個々の桜が散ることを嘆くのではなく、それを自然の摂理として認識し、その運命を静かに受け止めています。この態度は、彼の禅的な思想や仏教的な悟りを強く反映しています。

歴史的背景

良寛(1758-1831)は、越後国(現在の新潟県)出身の禅僧であり歌人としても知られています。彼の生涯は質素で孤独でしたが、自然と一体となる生き方を追求し、多くの人に深い感動を与えました。彼の詩や歌は、平易でありながらも哲学的な深みを持つことで有名です。この辞世の句もまた、彼の人生哲学や仏教の教えを凝縮したものといえるでしょう。

結論

良寛の辞世の句「散る桜 残る桜も 散る桜」は、桜の儚さを通じて人生の無常を簡潔かつ深遠に表現しています。散りゆく命を悲嘆するのではなく、それをありのままに受け入れる姿勢は、良寛の悟りと平安な心を映し出しています。この句は、死という避けられない現実を静かに見つめ、それを自然の一部として捉える姿勢を教えてくれるものです。