歌川 広重辞世の句

東路に 筆をのこして 旅の空 西のみ国の 名ところを見ん

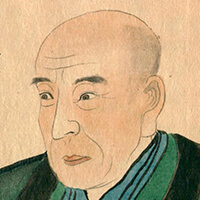

人物情報

江戸時代末期の浮世絵師。幼名は徳太郎のち重右衛門。別号は一遊斎、一幽斎、天保3年から一立斎。

文化6 (1809) 年両親を失い、家職の八代洲河岸火消し同心を継いだが、画家を志し同8年に歌川豊広に師事、翌年歌川広重と称した。家姓の安藤広重の名も通用している。

豊広のほか、狩野派を岡島林斎に、南画を大岡雲峰に習い、四条派、西洋画法も学ぶ。

最初は美人画、役者絵、草双紙挿絵などを描く。

天保3年、幕府八朔御馬献上の一行に加わり東海道を旅行。

このとき写生した道中の風景、風俗を基に翌年から保永堂版「東海道五拾三次」 55枚を発表し出世作となる。

その後 37種類の東海道シリーズを描くが、保永堂版を凌駕する作品はない。

さらに「京都名所」、「浪花名所図会」、「江戸近郊八景」、「木曾海道六拾九次」、「名所江戸百景」などを出版、風景画家として名声を博す。

花鳥画、肉筆画にも才能を示し門人も多く、没後も広重の名は襲名され3代まで続いた。

AIによる解説

注意

この解説はAIにより生成されたものです。したがって、誤った情報や不正確な情報が含まれている可能性があります。

こちらで記載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

彼の人生や死に対する思いが表現された句です。この句について詳しく解説します。

東路に 筆をのこして

旅の空

西のみ国の 名ところを見ん

全体の解釈

この句全体を通して、歌川広重は自分の死を旅立ちと捉え、死後の世界で新たな風景を見たいと願っています。

歴史的背景

歌川広重(1797-1858)は、江戸時代の浮世絵師であり、風景画を得意としました。『東海道五十三次』や『名所江戸百景』などの作品で知られています。彼の作品は、細部にわたる描写と美しい風景描写で高く評価されています。

結論

歌川広重の辞世の句「東路に 筆をのこして 旅の空 西のみ国の 名ところを見ん」は、彼の死生観と芸術に対する思いが込められています。広重は、自分の人生を振り返り、風景画家としての役目を終えた後、死後の世界へと旅立つことを前向きに捉えています。そして、浄土で新たな名所を見たいと願う彼の姿勢は、信仰心と探究心を反映しています。この句は、広重の芸術家としての人生と、死後の世界に対する希望を象徴するものと言えます。