木戸 孝允辞世の句

さつきやみ あやめわかたぬ 浮世の中に なくは私しとほととぎす

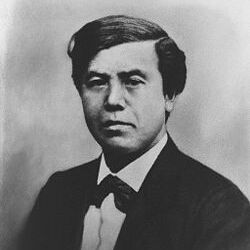

人物情報

日本の幕末の長州藩士、勤王志士、明治時代初期の政治家。

幕末期には桂 小五郎(かつら こごろう)の名で活躍した。

父は萩藩の藩医。吉田松陰に師事。のち江戸で剣術、西洋兵学を学ぶ。

公武合体派に反対し、尊皇攘夷運動に奔走。

藩の重職に就き、藩論を討幕へと導く。

慶応2(1866)年鹿児島藩との間に薩長連合を締結。

王政復古のクーデター後、五箇条の誓文草案を起草。参与に任ぜられ、版籍奉還の実現に尽力した。

明治3(1870)年6月参議。

4年岩倉遣外使節団に副使として参加。以後文部卿、内務卿、地方官会議議長、内閣顧問等を歴任。

立憲制の漸進的樹立を唱えた。

AIによる解説

注意

この解説はAIにより生成されたものです。したがって、誤った情報や不正確な情報が含まれている可能性があります。

こちらで記載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

彼の死に対する覚悟と、時代の移り変わりの中での自己の存在意義を表現した句です。この句には、木戸孝允が生きた時代背景や、彼の死を迎える心情が込められています。以下にその詳細な解説を行います。

さつきやみ

「さつきやみ」は、五月の風や雨がやみ、晴れ渡る空のような、清々しい空気感を表しています。この表現は、木戸が死を迎える覚悟と、それを受け入れる穏やかな心境を示していると解釈できます。自然の変化に身を任せるような、落ち着いた感覚が感じられます。

あやめわかたぬ

「あやめわかたぬ」は、アイリスの花(あやめ)が開かない、つまりまだ花を咲かせていないことを意味しています。ここでは、彼の生きている間に成し遂げられなかったこと、または完成しなかった事柄を象徴していると考えられます。木戸孝允が志した改革や使命が、彼の死によって実を結ばないことに対する無念さや、未完のまま終わることを示唆しています。

浮世の中に

「浮世の中に」は、「浮世」、つまり世俗の世界、変わりやすいこの世を指しています。木戸は自らの死を迎えたとき、この浮世を超えた別の次元に移ることを受け入れていることが感じ取れます。浮世の中での自分の位置づけが、今は定まっていないことを表現しているとも考えられます。

なくは私しとほととぎす

「なくは私し」

「なくは私し」という部分では、木戸が自分の死後にこの世を離れることが、まるで自分が存在しなくなるかのように感じられたことを表現しています。死後の世界における自らの存在感についての思索が感じられます。

「ほととぎす」

「ほととぎす」は、夏の季語であり、鳴き声が独特であることで知られます。この鳥はまた、無常や死を象徴するものとしても扱われます。木戸は、自らの命が尽きるとき、ほととぎすのように消え去ることを予感し、その死の儚さと哀しみを表現していると解釈できます。

全体の解釈

木戸孝允の辞世の句「さつきやみ あやめわかたぬ 浮世の中に なくは私しとほととぎす」は、彼の死に対する覚悟と無常感を表現しています。自然の移り変わりや季節の変化に身を任せ、未完のまま終わる自分の生涯を認め、そして死後にはほととぎすのように、静かに消え去ることを受け入れているのです。自分の存在が消えゆくことに対する感傷と、同時にそれを必然として受け入れた心境が感じられます。

歴史的背景

木戸孝允(1833-1877)は、幕末から明治時代初期の日本の政治家、改革者であり、明治維新の立役者として知られています。薩摩藩の重要な人物として、尊王攘夷運動に関与し、維新の基盤を作り上げました。彼は明治政府においても大きな役割を果たし、その後も日本の近代化を推進しました。しかし、彼の辞世の句からは、彼の生涯の中での複雑な心情や、未完の改革に対する無念さがうかがえます。

結論

木戸孝允の辞世の句「さつきやみ あやめわかたぬ 浮世の中に なくは私しとほととぎす」は、彼の死を迎える覚悟と、未完のまま終わる自分の生涯に対する無念さ、そして死後の静けさを受け入れる心情を表現しています。この句は、彼の深い内面と、浮世に生きる無常観を反映しており、死を前にした静かな受容の心を感じさせます。